곰소나 격포가 지겨워지면, 그때야 ‘모항’은 주말 외출을 위해 선택되어지고는 했다. 그곳 횟집에서 ‘광어회’라는 메뉴는 우럭만큼이나 보편적이어서 석회구이와 젓갈정식을 포기하면서까지 선택할 수 있는 음식은 아니었고, 듬성듬성 자라나 있는 소나무보다 방풍 성능이 뛰어난 것은 그 가운데 버티고 서 있는 공중 화장실이리라 생각하며 쓴웃음을 짓기도 했다.

부안은 서해안 풍경이 늘 그렇듯 그 안에 비린내를 품고 있다. 그것은 수산시장 곁을 걸으며 맡을 수 있는 강렬한 비릿함과는 다르다. 후각이 피로해진 후에야 온 옴을 통해 느껴지는 비릿함은 사람의 살 냄새 만큼이나 은밀하고 강박적이다.

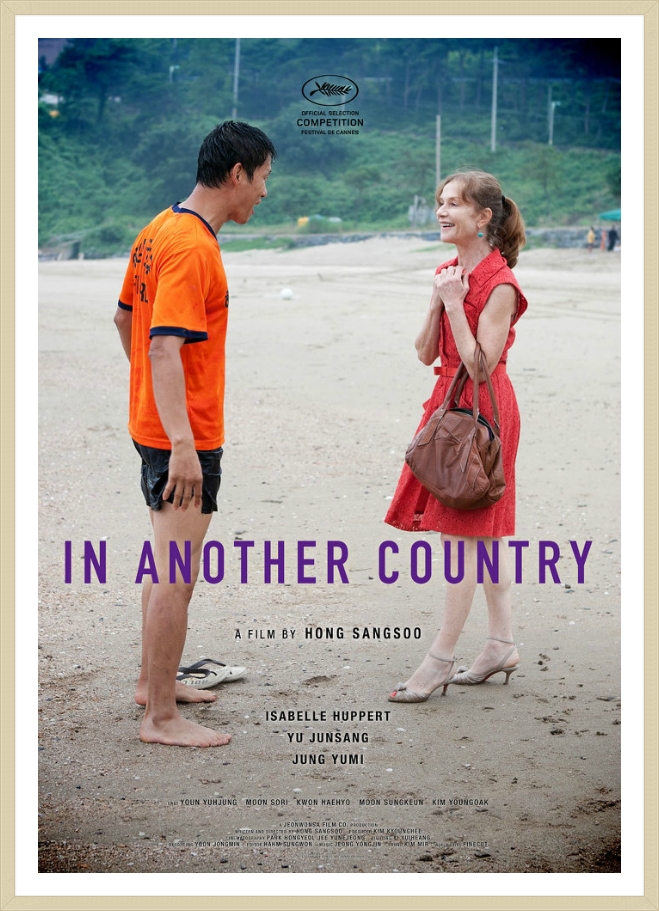

내가 익히 경험해오던 풍경들이 거칠게 처리된 줌인과 줌아웃을 통해 영화내내 보여졌고, 나는 더이상 이야기꾼이 늘어놓는 조금 다른 이야기에만 집중할 수는 없었다. 이전의 홍상수 영화가 지배적으로 전달해주던 심리적 불편함과는 다른 불편함을 느껴야만 했다. 나에게는 영화 속 주인공이 들고 다니는 ‘랜턴’이 파도 위에 세워진 ‘등대’보다 더 밀접하고 끈끈하게 다가왔고, 그의 티셔츠에 박혀있는 ‘해양 구조단’이 사람들이 그를 가리키며 뱉어내는 ‘LIFE GUARD’보다 더 적확하게 주인공을 설명해주고 있었기 때문이다.

적어도 20년 넘게 나는 그 투박함들과 온 몸으로 부딪쳐가며 자라왔다. 시시껄껄한 삶들이 꾸며놓은 어설프고 거칠게 처리된 그 모든 것들이 나를 그곳에서 뛰쳐나오고 싶도록 만들었으며, 그러지 못하고 그안에서 지내야하는 동안 나는 그것이 지겹도록 싫어져 버렸다. 그곳을 떠나면서 내 마음속 다짐은 분명했다. ‘조금 달라지자. 이전과도 달라지고, 남들과도 달라지자.’ 그 다름의 해답을 찾기 위해 긴 여정을 돌아다녔으며, 온갖 고생을 주저없이 해왔다. 어느덧 내가 완전히 다른 곳에 도착했으며, 보다 더 세련되고 다채로운 향기를 지닌 마을임에 틀림없다고 확신는 순간.

나는 다시 그곳에 서 있었다. 멀리서 여기를 그리워하며, 이곳에 서 있었다.

이제 내 본연의 투박함을 재발견하고 돌아간다.

얄궂게 따라다니는 내 속의 냄새.

그 속에 깃들여 있는 생명력의 가치를 이제야 나는 비로소 이해하기 시작한 것 같다.

내 안의 비린내가 진동한다.